Interview du philosophe Francis Wolff.

Nous aurions tort de circonscrire nos réflexions sur la situation calédonienne à la seule analyse de son histoire singulière. Les questions auxquelles nous devons répondre pour imaginer notre destin commun sont largement universelles et même philosophiques.

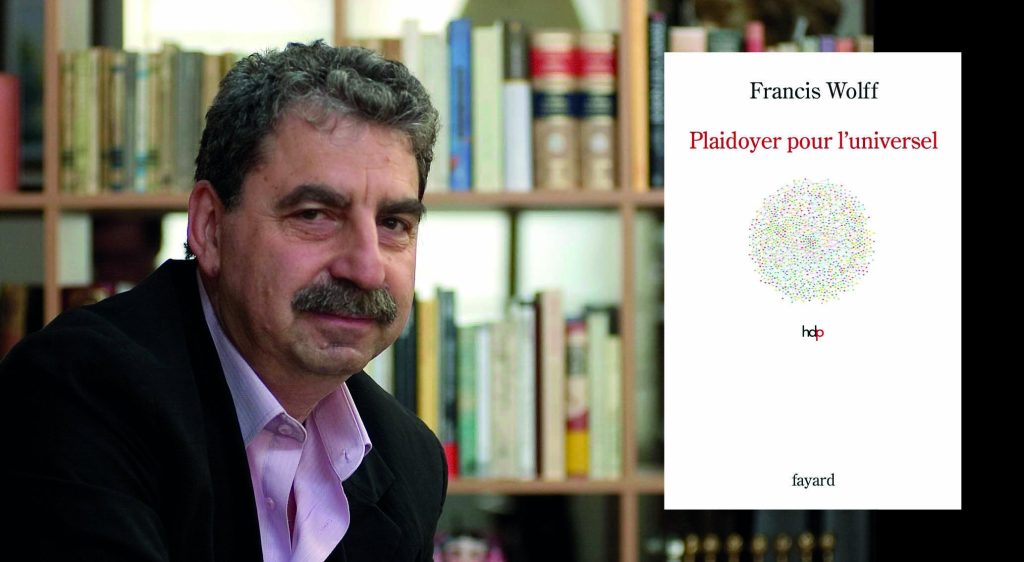

L’un des plus grands penseurs français a accepté de livrer son analyse sur les problématiques auxquelles est confrontée la Nouvelle-Calédonie : questions identitaires, décolonisation, vivre-ensemble, particularismes et universalisme.

Dans cet entretien inédit et passionnant qu’il nous a accordé, Francis Wolff, professeur émérite de philosophie à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, grand penseur de l’universel, spécialiste de la philosophie antique, livre des réflexions particulièrement éclairantes à l’heure où les fils du dialogue ont tant de mal à être renoués…

Le second référendum d’autodétermination s’est soldé par un résultat clivant confirmant l’existence d’un vote largement ethnique et identitaire, et la persistance de deux blocs politiques de poids équivalent, 53% des Calédoniens s’étant prononcés contre l’indépendance et 47% en faveur d’un nouvel État. Nous sommes donc dans une forme d’impasse. Depuis 40 ans, la vie politique calédonienne repose sur des socles identitaires : les indépendantistes sont en majorité kanak, les « loyalistes » non kanak. Comment trouver une solution pérenne de vivre-ensemble qui nous sorte de cette logique identitaire alors qu’elle est « le fonds de commerce » des principaux partis politiques ?

Je souhaite tout d’abord préciser que je ne suis pas spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Cependant, il me semble comprendre, pour ce que j’ai pu en lire, que vous souffrez d’une fausse conception de la démocratie. La fausse conception de la démocratie revient à compter les voix. Or, dans votre situation, sur la question de l’indépendance, compter les voix reviendra toujours, ou pour longtemps, à vous diviser en deux blocs quasi-égaux, un moitié-moitié, 50/50, qui de surcroît recoupe les origines des électeurs, créant une scission d’autant plus profonde. Je ne remets nullement en question le bien fondé d’un référendum ; mais je pense que ce scrutin n’est pas la solution.

La démocratie n’est pas le régime où l’on compte les voix ; c’est le régime de la délibération collective. Pour les anciens Grecs, le régime démocratique existe quand face à un problème les hommes discutent en s’écoutant les uns les autres pour trouver une solution, qu’ils soient 5, 10, 10 000 ou un million. Dans la Politique, Aristote fait même l’apologie du principe de la délibération collective, qui est selon lui supérieure à l’avis des experts les plus savants et les mieux informés. Pour lui, la délibération doit être suffisamment longue pour que les participants finissent par s’écouter, se comprendre et que leurs avis, au lieu de se neutraliser, s’enrichissent. Ainsi, la décision qui en ressort sera meilleure que celle qui aurait été donnée par le meilleur expert.

Pour Aristote, la démocratie n’est pas un régime juste parce que le pouvoir est aux mains du peuple. Il est le régime le plus juste, parce que le peuple, collectivement, juge plus justement. Par conséquent, je pense que pour la Nouvelle-Calédonie, la seule solution est, et sera, le dialogue à court, moyen et long terme.

Vous souffrez d’une fausse conception de la démocratie

Dans votre livre, vous soulignez l’importance de l’éthique de l’égalité dans le dialogue pour que celui-ci puisse être constructif.

L’égalité dans le dialogue ne se décrète pas. Elle est le fruit des institutions dans lesquelles elle s’insère. Il ne suffit pas de parler avec quelqu’un pour dialoguer. Un dialogue ne fonctionne pas s’il y a un sentiment d’asymétrie au départ. Il faut des institutions (école, assemblées) qui garantissent l’écoute pour que cette éthique de l’égalité s’impose progressivement aux individus. Ce n’est pas seulement une question de bonne volonté.

Effectivement, nos élus, des deux bords, appellent sans cesse au dialogue, mais finissent souvent par quitter les instances de discussion avec fracas, en s’estimant incompris ou trahis. Le dialogue est-il impossible ?

Dans votre situation, les conditions du dialogue sont fragilisées par le contexte de la décolonisation. Vos difficultés à vous parler masquent un présupposé – je ne juge pas de sa pertinence mais je dis qu’il phagocyte la possibilité de se parler : il y aurait une inégalité fondamentale entre ceux qui s’estiment être victimes ou dominés ; et ceux dont on estime qu’ils sont les bourreaux ou les dominants. Ce présupposé rend les décolonisations tragiques parce que le dialogue est difficile, voire impossible. Pour faciliter le dialogue, la solution est forcément à terme une identité créolisée, mouvante et multiple qui serait le fruit de différentes institutions de dialogue. Le dialogue et la créolisation ne pourront se faire qu’en passant par des institutions de dialogue, comme l’école, ou des assemblées, où les gens peuvent s’écouter mutuellement et s’enrichir de l’autre.

La solution est forcément à terme une identité créolisée

Dialogue, créolisation… Pour sortir de notre impasse, il faut donc dépasser nos blocages identitaires. Je m’interroge face à cette « hypertrophie » identitaire : pourquoi l’être humain a-t-il tant besoin de se rattacher à une identité, et pas uniquement en Nouvelle-Calédonie ? Dans votre ouvrage Plaidoyer pour l’universel, vous expliquez que face à la mondialisation, il existe partout sur la planète des replis identitaires qui peuvent finir par menacer le vivre-ensemble. Pourquoi sommes-nous si attachés à être Kanak, Australien, Chinois, Catalan, Basque, Wallisien, Caldoche etc. Ne peut-on pas se contenter d’être simplement un Homme (au sens large), ici comme ailleurs ?

Non, nous ne pouvons pas être « simplement » des Hommes sans autre identité car nous sommes des êtres sociaux, des êtres relationnels ! C’est à la fois le drame et le salut de l’humanité. Je me sens « moi » quand je suis reconnu par mes parents, par mes voisins, etc. Il y a une dialectique de la reconnaissance : je ne peux m’identifier à un groupe, à un « nous », qu’à partir du moment où je me sens reconnu comme tel dans un groupe. Mais l’identité s’établit aussi par différence : je suis un homme (en terme de genre) car je ne suis pas une femme par exemple. Il y a une forme de mouvement paradoxal dans la formation de nos identités où l’on doit être semblable de certains et différent des autres. Mais c’est toujours dans la relation aux autres que se forgent nos identités : grâce à nos médiations sociales, historiques et géographiques, nous existons de mille façons !

Le vrai problème n’est pas l’identité mais la réduction des identités à une seule, comme si nous faisions fi de toutes nos rencontres pour n’en retenir qu’une seule. Cette logique est à l’œuvre dans tous les fanatismes où les individus se définissent uniquement par leur religion, ou leur sexe, ou leur origine, etc. Il faut prendre garde à cette tentation d’enfermement dans une identité « unique » quelle qu’elle soit. Dès qu’une identité devient envahissante, le fanatisme guette et l’universel se perd.

Il faut prendre garde à la tentation d’enfermement dans une identité « unique »

La question identitaire a sous-tendu toutes les guerres ! Comment expliquez-vous cette puissance de l’idée identitaire qui peut pousser les hommes à donner leurs vies pour elle ?

Toute la grandeur et le tragique de la condition humaine est là. L’Homme donne sa vie pour des valeurs qu’il estime au-dessus de lui, qu’elles soient métaphysiques, spirituelles ou nationales. Les marxistes appelaient cela l’idéologie….

Votre dernier ouvrage est un plaidoyer pour l’universalisme. Il me semble qu’une perspective universaliste telle que la vôtre, pourrait être une solution à nos problèmes en Nouvelle-Calédonie. Pour les lecteurs calédoniens, pouvez-vous nous expliquer votre propos ?

L’universel, c’est la croyance que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous différencie et que nous partageons des valeurs universelles communes à tous les hommes. L’idée universaliste repose en grande partie sur l’héritage des Lumières. Grâce à ce mouvement philosophique, la rationalité s’est imposée. Désormais on a foi en l’homme doué de raison, on croit au savoir, à la science, en la possibilité d’un accord social et politique raisonné entre les hommes.

Il est vrai qu’aujourd’hui l’universel est fragilisé partout sur la planète. Nous sommes dans un moment paradoxal : nous avons de plus en plus conscience de faire partie du même monde mais au lieu que notre conscience d’humanité soit renforcée, cela engendre des craintes d’une uniformisation. Face à cela, on constate une crispation identitaire, un repli xénophobe et la montée des populismes sur tous les continents. Vous semblez me dire qu’il existe aussi, évidemment, des replis identitaires en Nouvelle-Calédonie, d’autant que vous avez une histoire coloniale qui les exacerbe.

On constate des crispations similaires en France métropolitaine, avec une montée des extrêmes et l’émergence d’une politique de l’identité, aussi bien à droite, qu’à gauche. Ce qui était pensé en terme de conflits sociaux et d’inégalités, est aujourd’hui de plus en plus analysé en terme d’identités et de différences. Nous avons remplacé l’approche marxiste des problèmes sociaux et des conflits, qui les envisageait en termes d’opposition de classes, par une approche identitaire. Autrement dit, on repense les différences identitaires de nos sociétés comme si nous étions dans une perspective dominants /dominés. Implicitement, ce raisonnement nous place dans une réalité qui serait toujours conflictuelle. Je ne nie pas qu’il existe des conflits dans nos sociétés, des différences, des dominants, et des dominés. Mais, pour sortir des conflits, il faut sortir de cette logique binaire qui nous enferme. Tous les esprits raisonnables doivent défendre les valeurs universelles.

Mais l’universalisme n’est-il pas l’ennemi des différences ? Pour revenir à la Nouvelle-Calédonie, si nous adoptons une perspective universaliste, n’allons-nous pas « dissoudre » les identités particulières, et notamment l’identité kanak ?

Universalité et différence ne s’opposent pas. L’universel, loin d’être l’effacement des différences est, au contraire, la condition de leur coexistence. Le meilleur exemple est la laïcité. Ce principe universel n’est pas une croyance : c’est la possibilité de la coexistence de toutes les croyances. Être laïc ce n’est pas renoncer à sa croyance, c’est reconnaître la possibilité que d’autres croyances peuvent exister. Dans notre société, l’universel est cette deuxième couche, purement formelle qui rend possible la coexistence des différences. L’universel n’est pas la prévalence d’une identité sur une autre. Elle n’écrase aucune différence, au contraire elle permet à toutes les différences de s’exprimer.

En Nouvelle-Calédonie, il me semble que les accords de Matignon, puis de Nouméa, ont mis en place les conditions de cette coexistence pacifique avec la reconnaissance des identités et la possibilité pour ces identités de se mêler grâce aux institutions qui favorisent le dialogue. Sans doute que, chez vous, l’idée universaliste doit d’abord passer par une plus longue phase de coexistence, qui mènera vers une intensification de la « créolisation »…

L’universel permet à toutes les différences de s’exprimer

Parler de « créolisation » dans un contexte de décolonisation peut effrayer certains et apparaître comme une volonté de diluer l’identité kanak dans une identité occidentale. Est-ce que l’universalisme n’est pas le cheval de Troie identitaire de l’Occident ?

L’universel peut naître partout ! Il y a des Antigone dans toutes les cultures et civilisations : des hommes et des femmes qui parlent au nom de l’universel et défendent des valeurs humanistes au-dessus des identités du moment. L’universel ne se limite pas aux valeurs édictées par les philosophes des Lumières en Europe. Il s’exprime dans les écrits (ou les discours) du monde entier depuis l’Antiquité ! Pensons aux philosophes Averroès ou Avicenne dans le monde arabe, à l’empereur indien Açoka qui défendait les libertés individuelles, ou encore à la charte du Manden en Afrique, etc. Il y a de l’universel dans toutes les cultures du monde.

Mais effectivement, malheureusement, l’universel est souvent associé exclusivement – à tort – à l’Occident. Or, nous n’avons pas le monopole de l’universel. Par ailleurs, l’Occident devrait manier l’universalisme avec humilité vu les massacres dont il s’est rendu coupable en son nom, notamment pendant la colonisation.

Justement, cela explique-t-il pourquoi il est si difficile dans un contexte de décolonisation de légitimer cette idée universaliste ? Il est vrai que la colonisation s’est faite au nom d’idéaux universalistes…

Oui, mais pas seulement. Avec les décolonisations, nous sommes typiquement dans un cas où l’identité passe par la notion de victime. Une partie des individus se définissent par le fait qu’ils ont été fondamentalement spoliés. Ce qui les définit, c’est ce qui leur manque et qu’on leur a pris. C’est le drame de la situation coloniale : il est extrêmement difficile d’en sortir car l’identité passe par la notion de victime. Pourtant, nul ne doit s’enfermer dans cette position qui contient un ferment potentiellement délétère. Les grands massacres de l’histoire, comme le génocide du Rwanda, ont été perpétrés par des peuples qui s’estimaient victimes et spoliés. Je ne dis pas que tous les peuples colonisés sont des génocidaires en puissance. Mais, dans les décolonisations, le grand drame tient en cette définition asymétrique des identités. Les individus se définissent ou sont définis comme victime ou bourreau. Il faut tenter d’en sortir par des récits communs et des institutions de dialogue.

Avec les décolonisations, l’identité passe par la notion de victime

Pour corriger les stigmates de la colonisation, notre contrat social calédonien a adopté une perspective différentialiste et identitaire. C’était une nécessité ! On a appelé cela le « rééquilibrage » en faveur des Kanak. Après 30 ans de cette politique, et même chez les jeunes qui n’ont jamais connu la période coloniale ou ses stigmates les plus criants, il reste l’idée vivace de la spoliation et la question identitaire est très forte. Nombre de mes amis kanak m’ont dit voter pour l’indépendance parce qu’ils étaient Kanak, tout en espérant que l’on reste français pour l’instant. C’est le vote du cœur, disent-ils. Je constate ces paradoxes avec intérêt. Comment expliquer cette force de l’identité qui contraint la raison ?

Quand les gens ont le sentiment de n’être pas grand-chose, ils se raccrochent à une identité rassurante. Au Brésil, où j’ai vécu quelques temps, j’ai observé une forme de nationalisme du pauvre : quand on n’a peu de moyen d’être quelque chose ou quelqu’un, l’identité de la nation devient très valorisante. C’est de nouveau la possibilité de se raccrocher à un groupe, même s’il est la plupart du temps imaginaire.

Je critique très violemment l’idée de nation dans mon ouvrage Trois utopies contemporaines. Cette notion est une pure création, très bancale. La nation reposerait sur quatre sources supposées (ethnique, linguistique, religieuse et politique) qui ne s’accordent jamais entre elles. Contrairement aux idées reçues, le nationalisme ne découle pas de la nation ! Il n’y a pas de nation en soi qui préexiste, et dont l’expression expansionniste ou politique serait le nationalisme. En réalité, l’idée de nation est le fruit du nationalisme. Les hommes, avec un projet nationaliste, ont créé ce concept pour fonder une unité. Par conséquent, dans l’histoire, la nation est en constante évolution.

Quand j’étais enfant, j’ai appris à l’école que la nation française allait de Dunkerque jusqu’à Tamanrasset. C’était la vision colonialiste (donc nationaliste) de la nation. Ce nationalisme conquérant et dominant a produit par réaction un nationalisme résistant, celui du dominé, qui a heureusement conquis l’indépendance. Mais ce nationalisme algérien a ensuite été à l’origine de quelque chose qui n’existait pas avant : la « nation » algérienne, qui a causé d’autres drames (expulsion des juifs ou des pieds-noirs, qui n’étaient pas tous des exploiteurs, des harkis, etc.) et n’a réussi à régler aucun des problèmes du pays. La nation c’est un « nous » qui permet l’identification des individus à un groupe qui va leur donner une raison d’être, qui va les faire sentir exister. Dans une situation comme la vôtre, issue d’une longue histoire semée de conflits, les individus continuent de se définir par ce qu’ils croient être une manière unique de raconter l’histoire.

En quoi le regard que nous portons sur notre histoire et sur nous-mêmes est fondamental pour dépasser nos clivages identitaires ?

L’identité existe dans les récits et par les récits. Chacun(e) commence à exister quand il ou elle peut dire son histoire : « je suis né(e) tel jour à telle heure ». C’est pareil pour un groupe, pour une nation. « Nos ancêtres les Gaulois », nous savons que c’est faux ; mais c’est un récit qui donne sens à l’idée de nation. D’autres récits vont donner sens à l’idée de religion. L’une des issues, pour sortir de ces impasses identitaires, c’est la délibération en commun ; l’autre c’est l’histoire, le roman national. Quel récit créolisé, au-delà des identités clivées, peut être fait de la Calédonie ? Une histoire qui dépasse ces récits tronqués auquel chacun finit par s’identifier car il n’y a pas d’autres identités à disposition.

Quel récit créolisé, au-delà des identités clivées, peut être fait de la Calédonie ?

En Nouvelle-Calédonie, comme ailleurs, comment peut-on jongler entre nos différentes identités ?

Le monde moderne nous permet de nous définir de multiples manières. Désormais nous parlons d’identités métissées. L’individu moderne par excellence est créolisé : son identité évolue au grès de ses rencontres comme l’a théorisé Édouard Glissant. « Je peux changer en échangeant avec l’autre, sans me perdre pourtant ni me dénaturer. » disait-il. Le défi de nos sociétés, si nous souhaitons atteindre l’universel, est de parvenir à laisser s’exprimer toutes ces identités dans le respect des différences sur fond d’une éthique de l’égalité. Il ne doit pas y avoir de suprématie de l’une sur l’autre. Nous devons trouver cet équilibre, sachant qu’il n’est jamais le même selon les situations. Le vrai humanisme repose à la fois sur une éthique de l’égalité et sur une politique des différences.

Le vrai humanisme repose à la fois sur une éthique de l’égalité et sur une politique des différences.

Très concrètement, quand on vit dans un territoire où se confrontent des cultures et des coutumes parfois antagonistes, comment réconcilier le particulier et l’universel ?

Un exemple : la place des femmes en Calédonie. Lors de l’inauguration d’une maison pour les droits des femmes en brousse, une « coutume » a eu lieu comme le veut la tradition kanak. Les hommes ont parlé. Les femmes sont restées derrière silencieuses. A titre personnel, en tant que femme et Calédonienne, j’ai deux réactions antagonistes. La Calédonienne créolisée, qui respecte profondément la culture kanak, comprend. Je sais que les femmes parleront après, sûrement entre elles. Mais, la femme universaliste est indignée, comme elle le serait dans un milieu machiste et patriarcal partout dans le monde. Je sais que la femme est un homme comme un autre et qu’elle devrait parler pendant la cérémonie ! Les grandes idées ont parfois du mal à résister à la réalité…

Vous souffrez en Nouvelle-Calédonie d’un excès de richesses d’identités. C’est une bonne maladie ! Le mal est provisoire car le mouvement historique, dès lors qu’il y a des institutions coutumières qui s’inquiètent de la situation des femmes, ira forcément vers une transition en faveur d’une égalité entre les hommes et les femmes. Vous portez tous sur vous épaules les contradictions de votre Terre.

Vous avez sans doute raison. D’ailleurs les lignes bougent. Et, à titre personnel, je prends souvent la parole dans les coutumes. Mais, je suis « blanche et ainsi les hommes, et la société, tolèrent mieux cette entorse au protocole.[1]

Dans ce contexte de décolonisation, comment rendre audible le discours universaliste, ou plus modestement un discours nuancé ? On reproche facilement aux universalistes, injustement il me semble, de nier la colonisation, ou au contraire de céder à la naïveté dans leur approche « égalitaire » car nos différences seraient irréconciliables surtout en contexte post-colonial.

Il ne faut jamais renoncer à défendre la nuance et l’universalisme. Il faut toujours tenter d’être clair à condition de ne pas montrer d’arrogance. On nuit à l’universalisme quand on le présente comme un discours tout puissant incarnant à lui seule la rationalité. Si dans un dialogue à l’écoute de l’autre, en faisant attention aux nuances de sa propre pensée, on soutient des idées claires et distinctes, il en restera quelque chose. Il ne faut pas faire de concessions sur le fond. Il faut être soucieux que la forme demeure égalitaire et symétrique pour que le discours universaliste soit entendu.

Pour finir, l’universalisme n’est-il pas une utopie qui nous fait perdre du temps ? Ne doit-on pas être des pragmatiques et accepter que nous sommes trop différents pour trouver ce qui nous relie ?

L’universel est une bonne utopie ! L’utopie maximale serait de se considérer citoyen du monde. Au XXème siècle, les utopies sont devenues fatales quand on les a transformées en machine totalitaire pour éradiquer « le mal ». Il existe des utopies salvatrices comme la démocratie : un idéal dont nous souhaitons nous approcher même si nous ne parvenons pas totalement à l’atteindre. De la même manière, le cosmopolitisme universel est une bonne utopie dont il peut résulter du positif. La globalisation du monde, comme la pandémie actuelle nous le rappelle, doit avant tout susciter la conscience que nous formons une seule humanité.

L’universel est une bonne utopie !

Comment pourrions-nous en Nouvelle-Calédonie nous rapprocher d’une société universaliste et nous détacher de nos différents prismes identitaires ?

Il me semble que vous devriez travailler vos espaces de délibération collective, réfléchir à vos récits créolisés, et identifier des périls communs que vous devez affronter tous ensemble, comme le changement climatique peut-être ? Dans l’histoire, quand les peuples ont affronté des menaces communes, ils ont su mettre de côté leurs désunions pour se souder et avancer ensemble.

Entretien réalisé par Jenny Briffa, à Nouméa, avec Jean-Baptiste Diebold à Paris, le 20 octobre 2020.

[1] Plusieurs amis et chefs kanak m’ont dit que des femmes kanak pouvaient également prendre la parole lors des coutumes quand elles ont des responsabilités coutumières. Mais cela reste rarissime.

Pourquoi les Calédoniens devraient lire Francis Wolff ?

« Penser l’universalité du genre humain ne signifie nullement ignorer la diversité des cultures, des personnes, des sociétés, des moments historiques (…) L’universel demeure la seule finalité de toutes les luttes contre les inégalités et les dominations. »

Ce sont les premiers mots que j’ai lus de Francis Wolff l’an dernier, dans un article que lui consacrait Le Monde pour la sortie de son ouvrage Plaidoyer pour l’universel.

A chacune de ses citations, cet éminent philosophe français semblait s’adresser aux Calédoniens. J’ai lu son ouvrage avec enthousiasme tant sa pensée éclairait nos questionnements et nos errements. Son livre dialoguait avec notre expérience et notre histoire… Le Plaidoyer pour l’universel est un fil tendu entre la philosophie et la situation à la fois particulière et universelle de la Nouvelle-Calédonie.

Si nous voulons réfléchir à un avenir serein pour notre archipel, nous devrions tous lire Francis Wolff. Vous pouvez commander son ouvrage ici :

Plaidoyer pour l’Universel en résumé

Un texte précieux et puissant de Francis Wolff qui, contre le relativisme de notre temps, grâce à la limpidité des idées et la force des arguments, fonde un humanisme reposant sur l’universalité.

Jamais nous n’avons été aussi conscients de former une seule humanité. Nous nous savons tous exposés aux mêmes risques : changement climatique, crise économique et écologique, épidémies, terrorismes, etc. Mais alors qu’elle s’impose dans les consciences, l’unité de l’humanité recule dans les représentations : revendications identitaires, nationalismes, xénophobies, radicalités religieuses. L’universel est accusé de toutes parts : il serait oublieux des particularismes et des différences, en somme il serait trop universel. Ou il ne le serait pas assez, il ne serait que le masque du plus fort : du patriarcat (tous les hommes, mais pas les femmes), de l’Occident (tous les hommes, mais seulement les Blancs), ou de l’anthropocentrisme (tous les hommes, mais pas les animaux).

Contre ces replis, il faut que les idées universalistes retrouvent leur puissance mobilisatrice et critique. Contre la dictature des émotions et des opinions, défendre la raison scientifique. Contre l’empire des identités, refonder une éthique de l’égalité et de la réciprocité.

Sur quoi peut aujourd’hui reposer cet héritage des Lumières ? Ni sur un Dieu, ni sur la Nature, car ils prouvent tout et son contraire. Il faut s’y résoudre : l’humanité est seule source de valeurs. Pour autant, nous ne sommes pas condamnés au relativisme. Car l’humanité, ce n’est pas seulement l’ensemble des êtres humains, c’est aussi la qualité présente en chacun de nous et qui nous lie aux autres : non pas la capacité de communiquer qui est aussi propre à d’autres espèces, ni l’aptitude à raisonner que possèdent certaines machines, mais la faculté de raisonner en communiquant, autrement dit de dialoguer.

Francis Wolff en résumé

Professeur émérite au département de philosophie de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, Francis Wolff est spécialiste de philosophie antique. Il est notamment l’auteur, chez Fayard, de Philosophie de la corrida (2007), Notre humanité (2010), Pourquoi la musique ? (2015), Il n’y a pas d’amour parfait (2016, prix Bristol des Lumières 2016 et prix lycéen du livre de philosophie 2018) et Trois utopies contemporaines (2017).